20 ноября 2017

Жили два товарища…

Вернее будет сказать: «Служили два товарища…», потому, что наши персонажи всю свою жизнь, как могли, служили своему любимому делу и своей родной стране.

Кто же они?

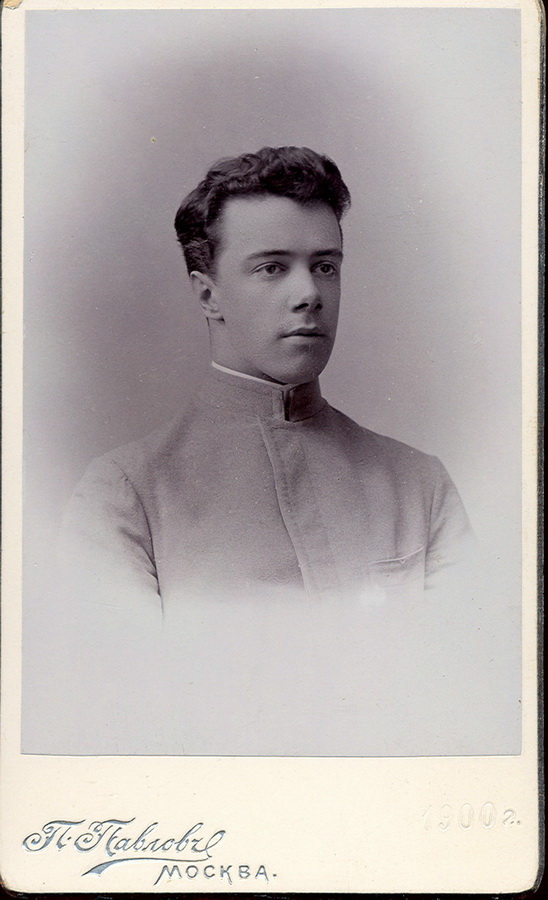

Николай Алексеевич Бобринский родился 30 марта 1890 года в Москве. Потомок известного дворянского рода графов Бобринских, берущих своё начало с Алексея Григорьевича Бобринского (1762—1813) — внебрачного сына императрицы Екатерины II и светлейшего князя Г. Г. Орлова.

Александр Фёдорович Котс родился 20 апреля 1880 года в Борисоглебске в семье немецких эмигрантов с шотландскими корнями. Отец А. Ф. Котса закончил Геттингенский университет. Его докторскую диссертацию под названием «О доходах греческих храмов» читать одно удовольствие и сейчас. Но отец, как и старший брат, рано умерли. После их смерти Александр Фёдорович воспитывался матерью Евгенией Александровной Котс, во втором замужестве Пупершлаг, и отчимом Василием Карловичем Пупершлагом, немецкими эмигрантами.

Знакомство

Они просто не могли не встретиться! Н. А. Бобринский учился в московской гимназии Поливанова. Ещё в ученические годы он познакомился с основателем Дарвиновского музея А. Ф. Котсом и известным мастером-таксидермистом Ф. К. Лоренцом и увлекся орнитологией. Первые экземпляры своей научной коллекции — тушки подмосковных птиц, он изготовил в двенадцатилетнем возрасте.

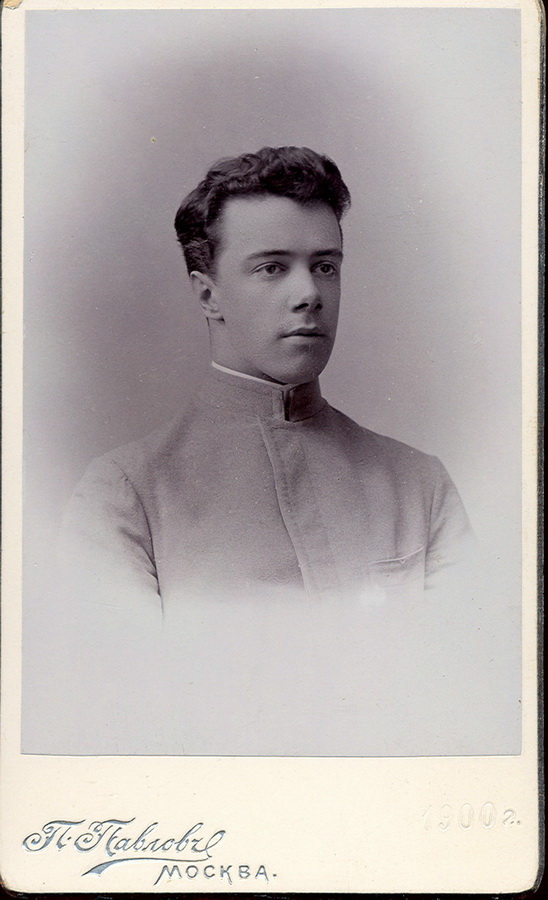

Знакомство Н. А. Бобринского и А. Ф. Котса произошло следующим образом. В 1900 г. А. Ф. Котс, тогда уже студент Московского университета, подрабатывал репетиторством и имел на этом поприще очень хорошую репутацию. По рекомендации общих знакомых он был приглашён в дом графов Бобринских.

Вот как описывал эту встречу сам А. Ф. Котс: «Встреченный Варварой Николаевной Бобринской — простой и обаятельной в обращении, поднимаюсь вместе с ней в ещё более скромные “антресоли”, занимаемые её сыновьями. Двое мальчиков: младший Александр лет восьми, впоследствии геройски павший офицер-пехотинец в первом же бою империалистической войны. Старший — Николай, лет десяти. Ему посвящены последующие слова: „Вот, Коля, Александр Фёдорович, такой же, как ты, любитель птиц. Ты будешь с ним по воскресеньям заниматься. Он тебе покажет, как составлять зоологические коллекции и как научно пользоваться ими… Мне хотелось бы, — добавила Варвара Николаевна, обращаясь ко мне, — чтобы Коля впоследствии стал профессором!“» (1)

Занятия эти продолжались до 1905 г. Пять лет Котс и Бобринский с увлечением занимались орнитологией и общей зоологией почти каждое воскресенье, с небольшими перерывами на отъезды по разным делам. Именно на своём ученике Котс оттачивал своё преподавательское мастерство и при этом получал отличное жалованье, позволяющее ему тратить все свои доходы на приобретение чучел животных для будущего Дарвиновского музея. Идея о создании своего музея всё больше захватывала его. И как никогда ранее, он был близок к её реализации.

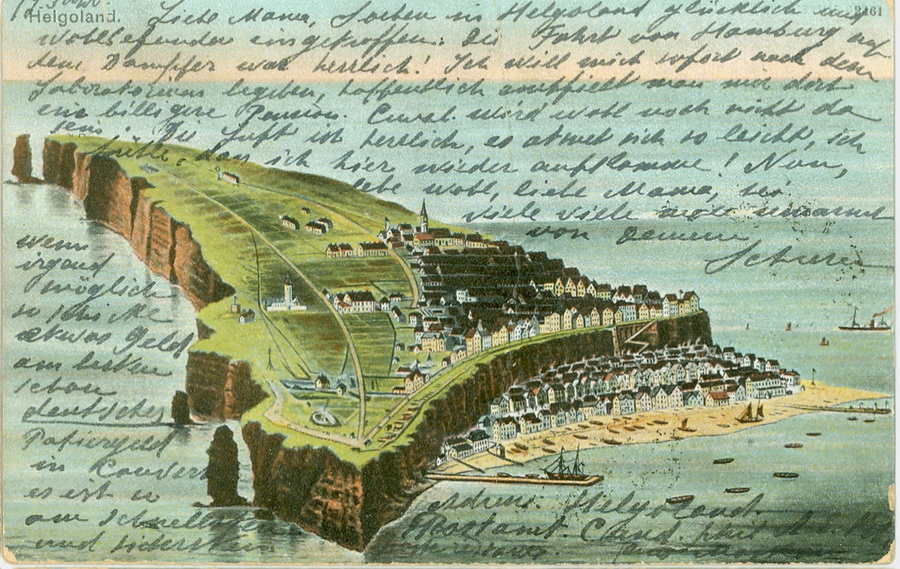

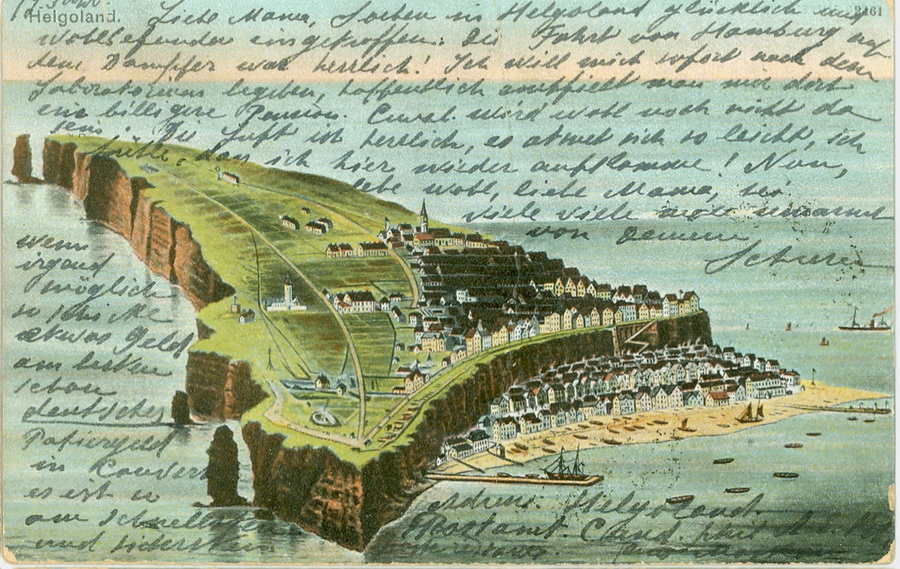

В 1905 г. наши друзья совершили свою первую заграничную поездку. А. Ф. Котс работал на Русской приморской зоологической станции в Вилла-Франка (недалеко от Ниццы, Средиземноморское побережье, Франция), знакомился с университетами, зоологическими садами и музеями в Берлине, Галле, Лейпциге, Гамбурге, Вене, Амстердаме и Лондоне. Котс подробно изучил устройство и экспонаты «Дарвиновой залы» Британского музея. В этой поездке он лично познакомился с виднейшими учёными-эволюционистами Запада — Эрнстом Геккелем, Августом Вейсманом, Гуго де Фризом. С Гуго де Фризом Александра Фёдоровича связывает последующая многолетняя научная и дружеская переписка, обмен научными материалами и подарками.

Закончилось это многомесячное путешествие на о. Гельголанд (в те годы территория Великобритании), где к нему по договоренности с графиней В. Н. Бобринской присоединился Коля Бобринский со своим компаньоном Н. А. Сильверсваном, сопровождавшим его из Москвы через Кенигсберг. Как же они были счастливы там! День и ночь изучали морскую фауну, как одержимые охотились и собирали коллекции. Жизнь была прекрасна и удивительна, полна надежд на великие свершения! А. Ф. Котс оставил об этом путешествии необыкновенно интересные воспоминания, наполненные многими мелкими подробностями и интересными фактами (2).

О Николае Андриановиче Сильверсване (1981—1953), их третьем верном и добром товарище нужно говорить особо. Забегая вперёд, скажу, что ему не удалось пережить сталинские репрессии. Известный в Москве адвокат по гражданским делам, уже совсем стариком, в 1950 г. был арестован по доносу несостоявшегося ухажёра своей дочери. В качестве обвинения ему вменялось ещё и то, что в шведском посольстве в Москве был дипломат с такой же как у него фамилией… Сильверсван скончался в заключении в 1953 г.

Учёба, карьера и война…

В 1906 г. Александр Фёдорович окончил Московский университет и был приглашён на кафедру зоологии и сравнительной анатомии для подготовки к профессорскому званию, что давало право на преподавание в высшей школе.

В 1907 г. Котс был приглашён помощником преподавателя на отделение естествознания физико-математического факультета Московских высших женских курсов (МВЖК) для ведения практических занятий по зоологии, а также чтения лекций по курсу дарвинизма. Темы его первых лекций: «Демонстрационный курс лекций по эволюционному учению» и «Анатомия человека» (с эволюционной точки зрения). Все эти лекции сопровождались наглядными пособиями из личных коллекций самого лектора.

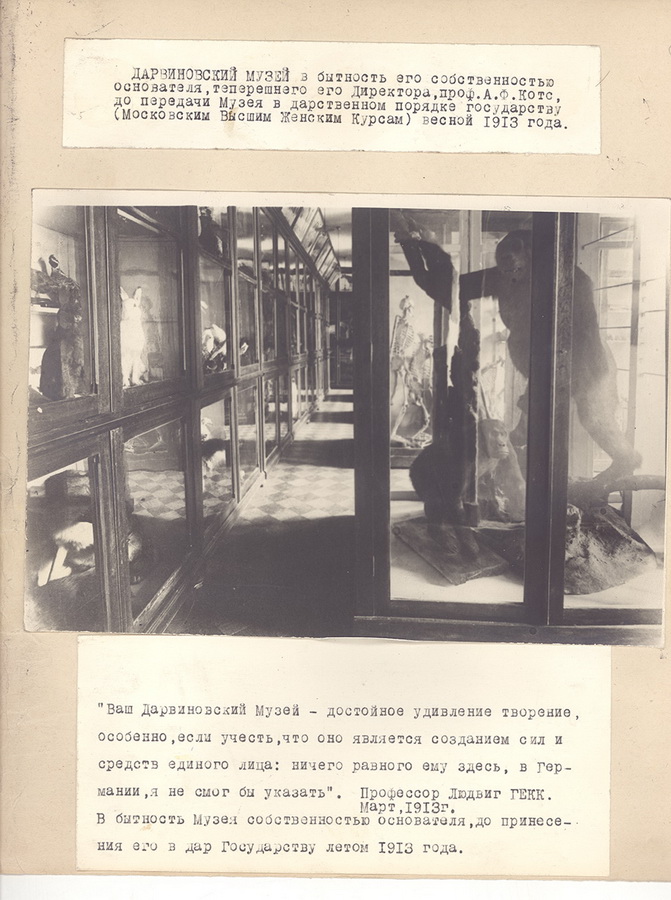

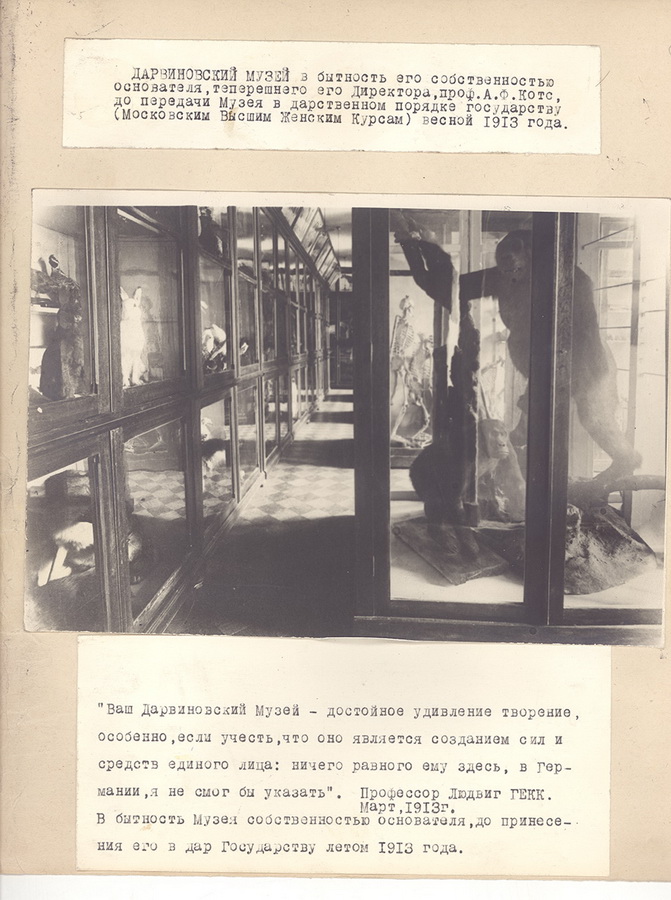

И в этом же году он приступил к организации Музея эволюционной истории, начав систематическое собирание коллекций для иллюстрации учения эволюционного дарвинизма. Музей начал своё официальное существование при МВЖК.

7 октября 1907 г. — официальная дата основания Государственного Дарвиновского музея.

В 1908 году Н. А. Бобринский поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, где начал вести научную работу под руководством известных и всеми уважаемых профессоров М. А. Мензбира и П. П. Сушкина, у которых также обучался и Котс. Именно А. Ф. Котс должным образом подготовил своего юного друга к учёбе в университете.

4 декабря 1910 г. А. Ф. Котс представил свою коллекцию чучел на съезде естествоиспытателей и врачей, проходившем в здании МВЖК. Ему помогали его ученики: Н. А. Бобринский, студент Московского университета, Н. В. Кириллова, студентка МВЖК (оба впоследствии члены учёного совета ГДМ с 1940 по 1964 г.), а также М. П. Садовникова (дарительница ГДМ).

В 1911—1912 годах Н. А. Бобринский отправился в Закавказье для сбора орнитологических коллекций в окрестности Большого и Малого Арарата. Собранный материал лёг в основу его двух первых статей по орнитологии, опубликованных в «Известиях Кавказского музея». Летом 1914 года Н. А. Бобринский участвовал в Почвенной экспедиции Отдела земельных улучшений в Бухарском Ханстве. Бобринский очень полюбил эти края. Средняя Азия на десятилетия стала для него вторым домом.

Учёбу и научные занятия прервала Первая мировая война, и Н. А. Бобринский поступил вольноопределяющимся в Изюмский гусарский полк. Всю войну он провёл в действующей армии, был награждён двумя Георгиевскими крестами и Золотым Георгиевским оружием. В чине ротмистра Татарского полка Дикой дивизии был ранен штыком в живот и чудом остался жив. Эта рана всю последующую жизнь давала о себе знать тяжёлыми мучительными болями.

А. Ф. Котсу удалось избежать призыва на военную службу. Он при содействии известного певца Л. В. Собинова, состоявшего в 1914 г. адъютантом при штабе Главнокомандующего армией, не был призван т. к. занимал в это время пост директора и хранителя Дарвиновского музея.

После Революции 1917 г.

В 1917 году Н. А. Бобринский сдал выпускные университетские экзамены и продолжил научную работу в Дарвиновском музее, ставшем в 1918 г. самостоятельным культурно-массовым учреждением системы Народного комиссариата просвещения РСФСР, под руководством своего друга и учителя А. Ф. Котса вплоть до 1920 г.

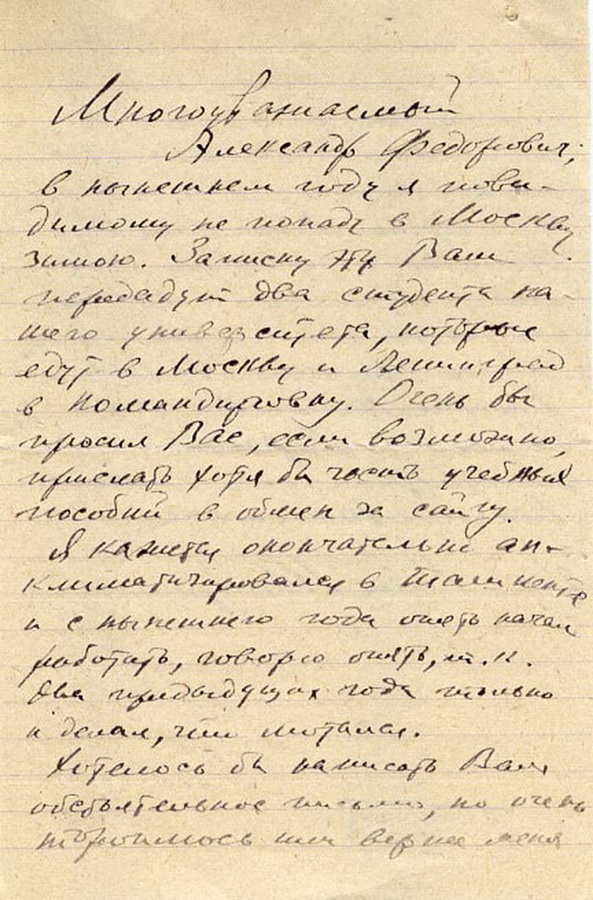

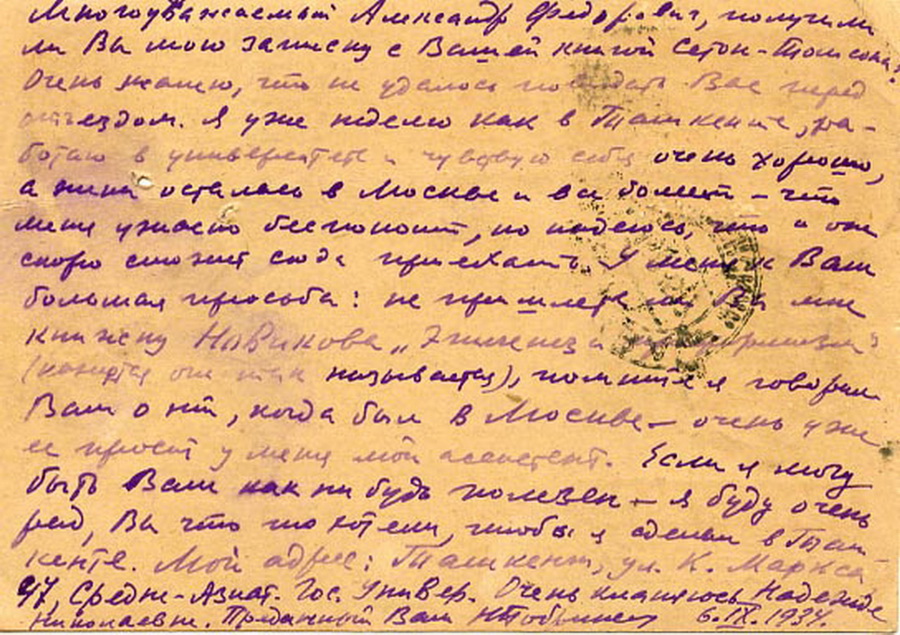

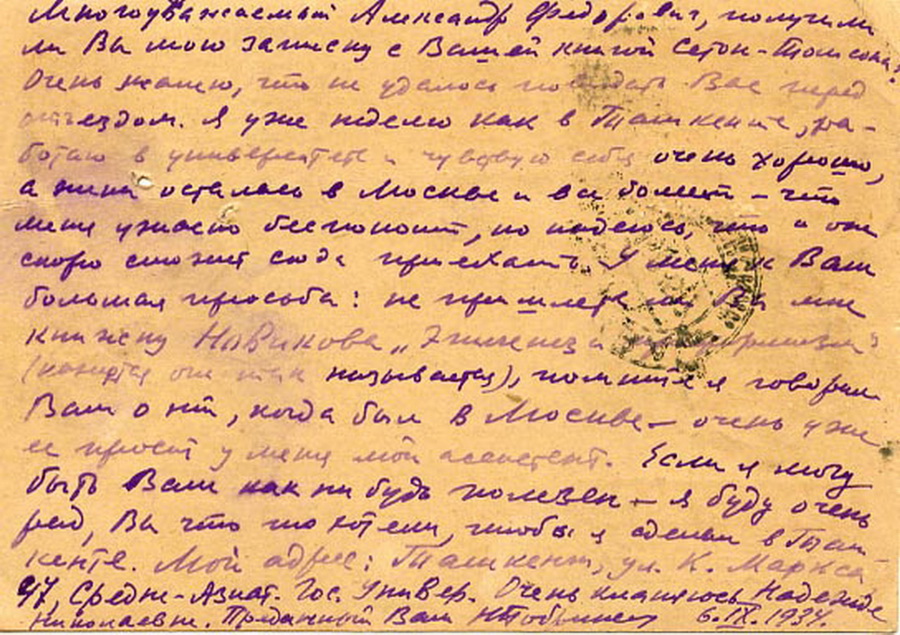

С 1920 по 1922 год Н. А. Бобринский работал во вновь созданном Туркестанском университете в Ташкенте, где продолжил полевые исследования фауны Средней Азии. Затем он вернулся в Москву и работал на разных должностях до 1934 года.

При музее в 1920—1930-х годах внештатно, по договорам, работал целый ряд выдающихся людей, мастеров своего дела. Среди них художники В. А. Ватагин, М. И. Коноплёв, А. Н. Комаров, А. А. Лушников, К. К. Флёров, В. В. Трофимов, Г. Е. Никольский, С. С. Уранова, Н. Н. Кондаков; переводчики С. С. Толстой (внук великого писателя Л. Н. Толстого) и А. Г. Конюс; мастер-сырейщик А. И. Долгов; плотник, столяр и мастер-краснодеревщик И. П. Суворов; формовщик В. А. Свирин; экскурсовод О. А. Харузин; фотограф Л. М. Сытин и многие другие. Николай Алексеевич Бобринский периодически вливался в этот замечательный коллектив.

Репрессии 1930-х гг.

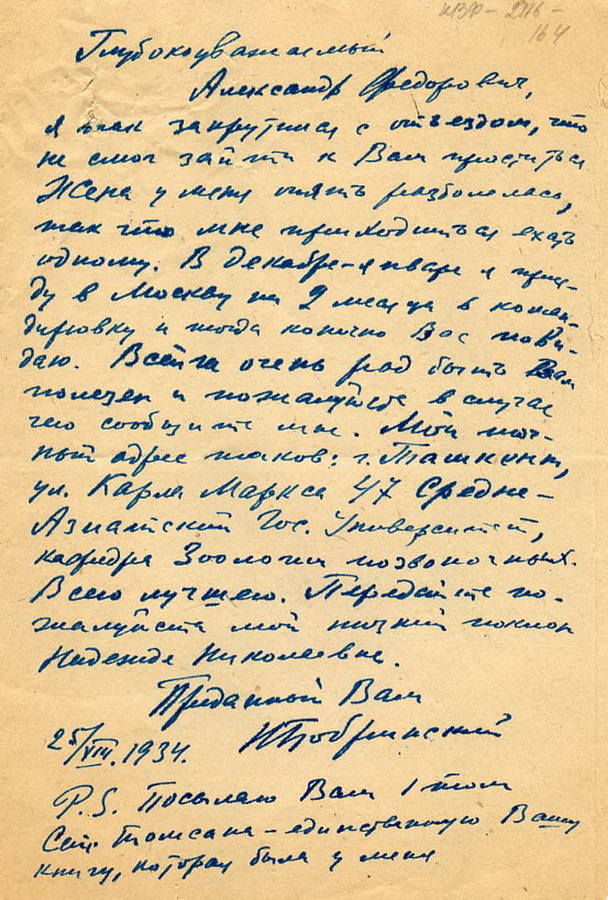

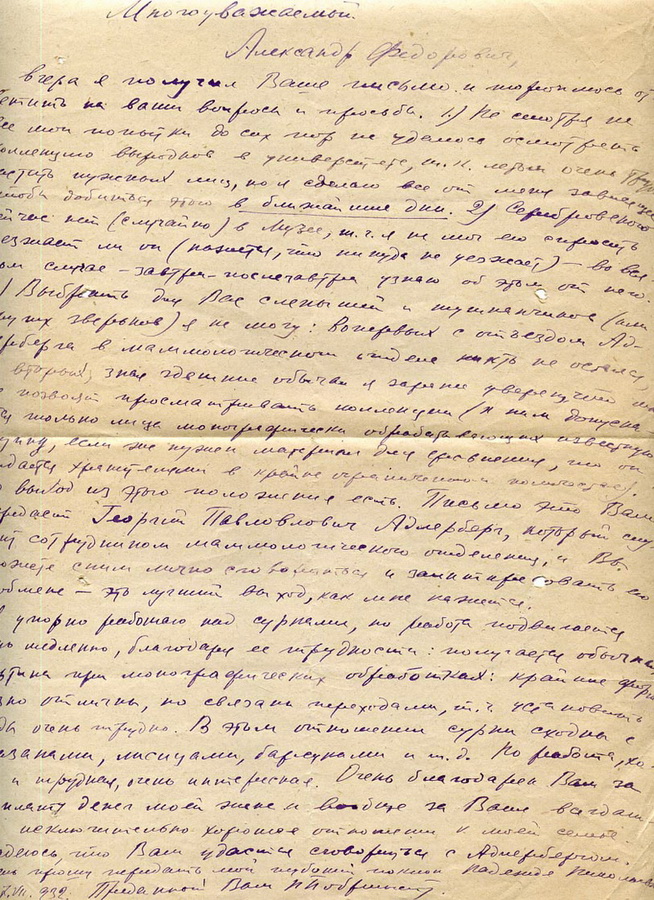

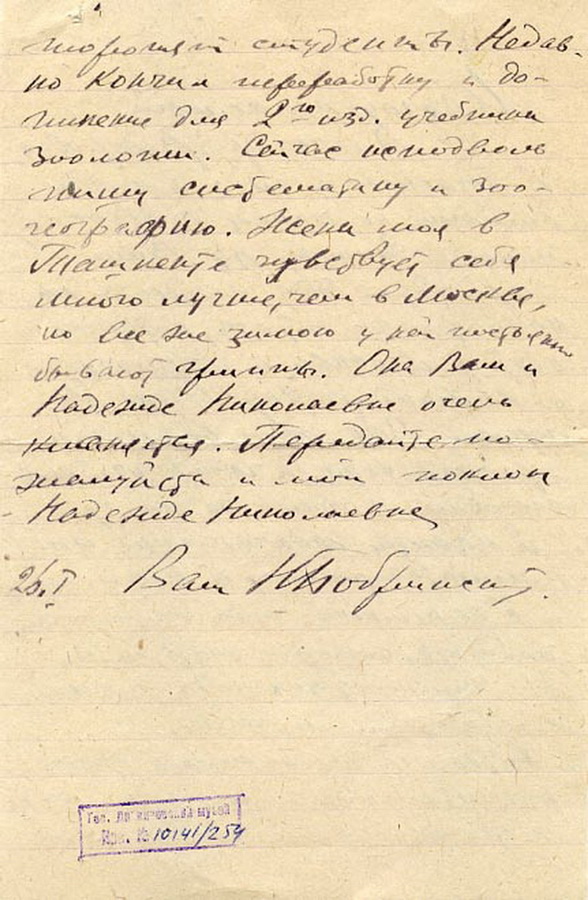

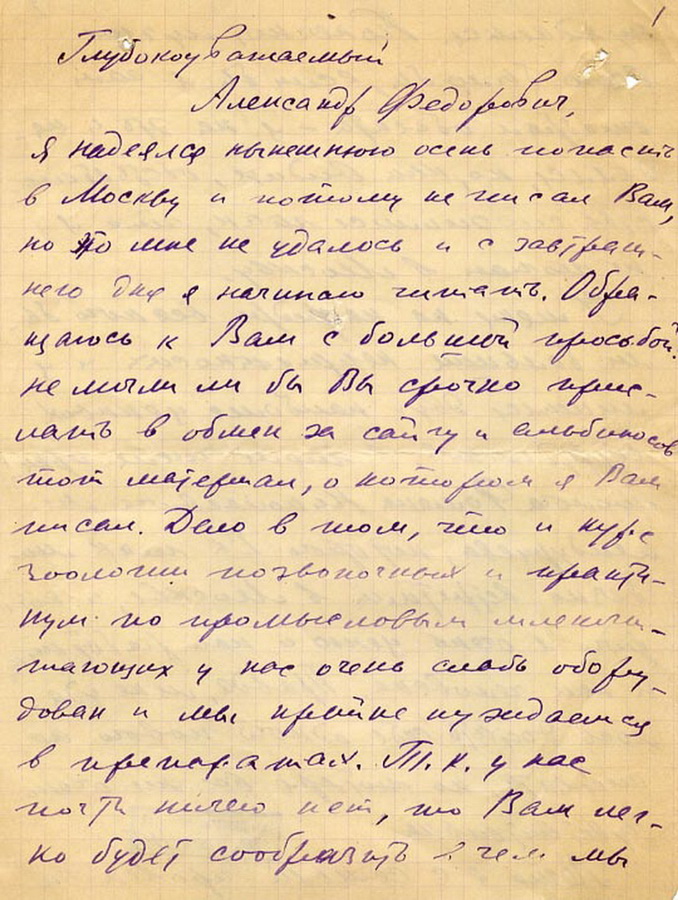

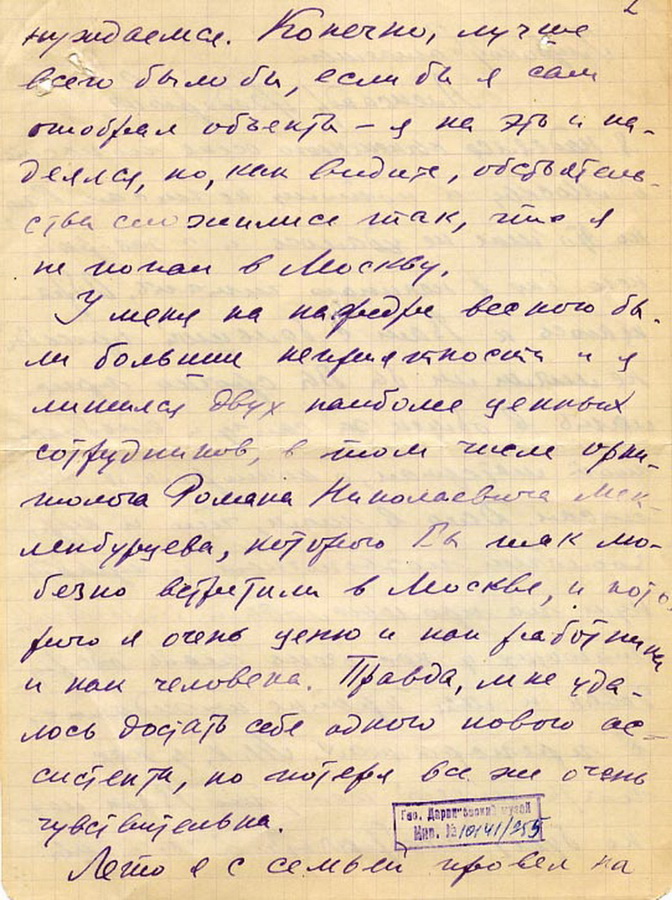

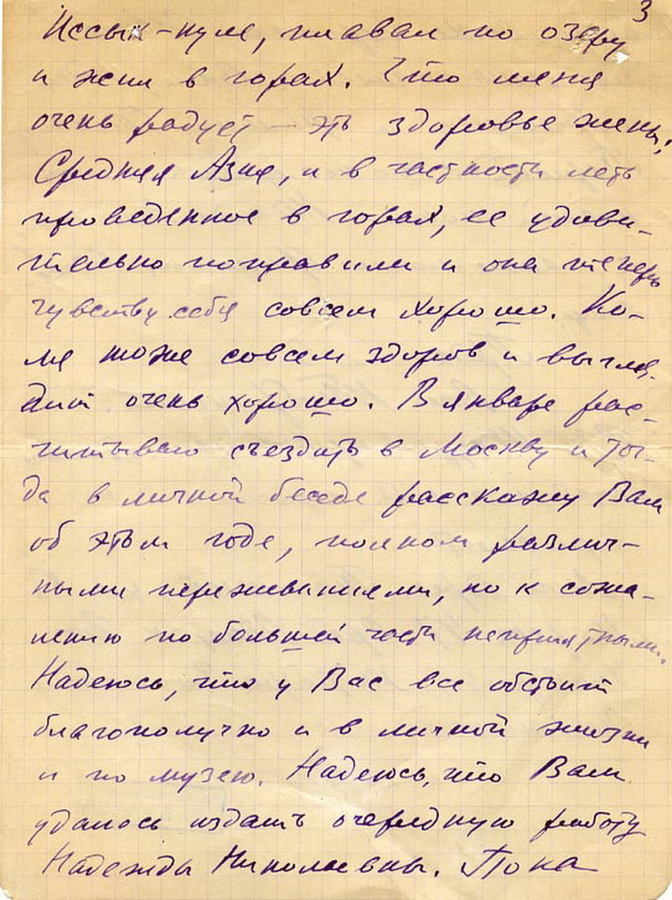

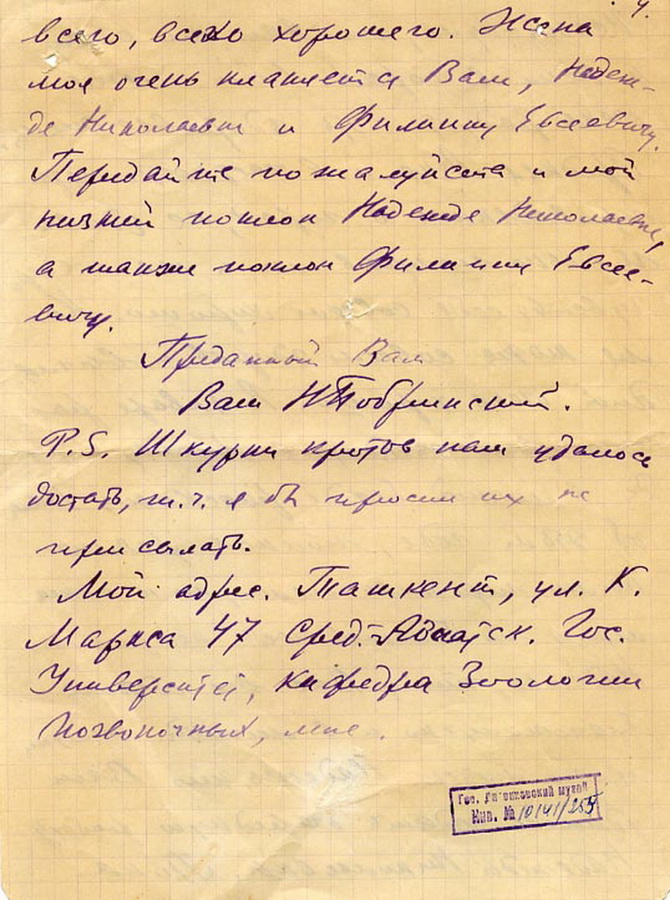

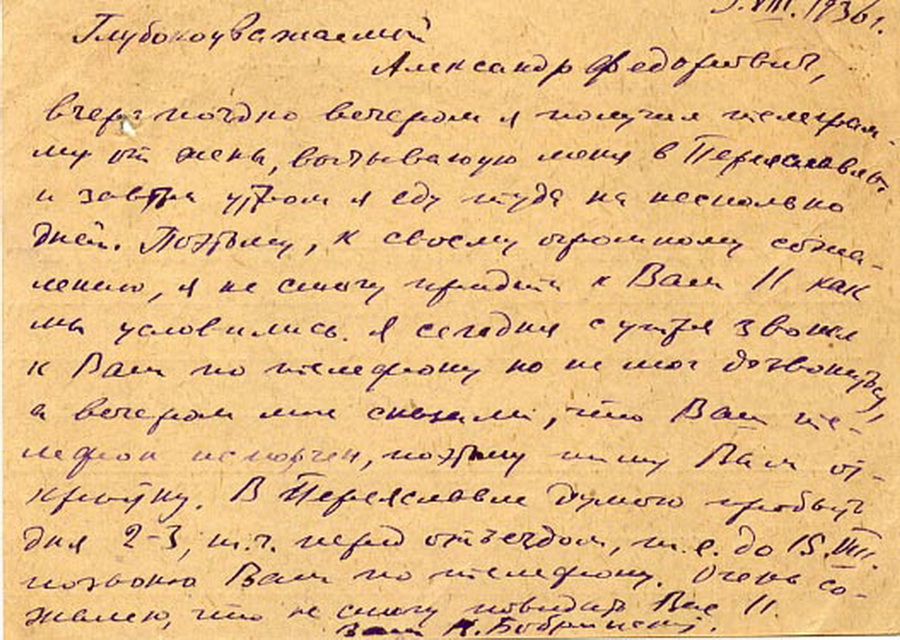

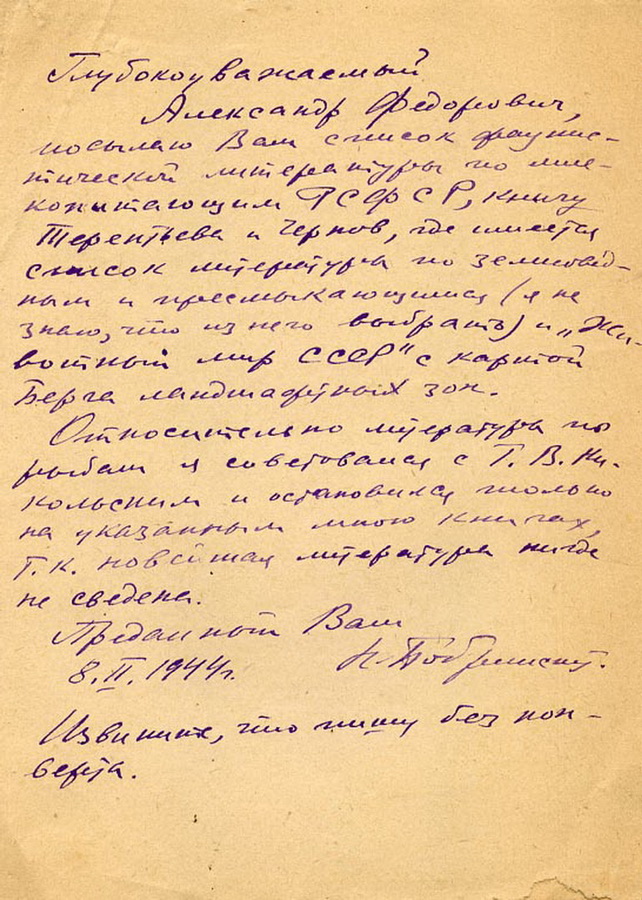

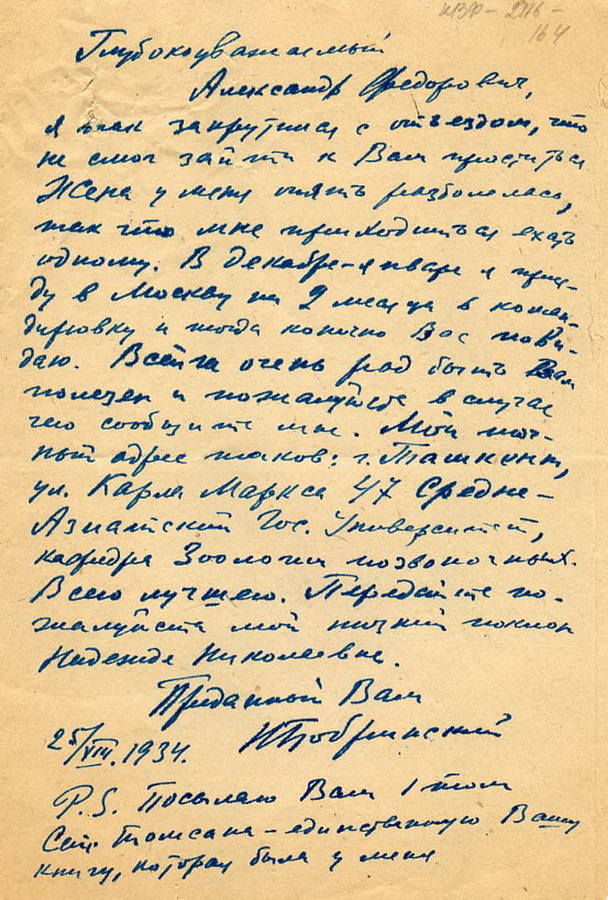

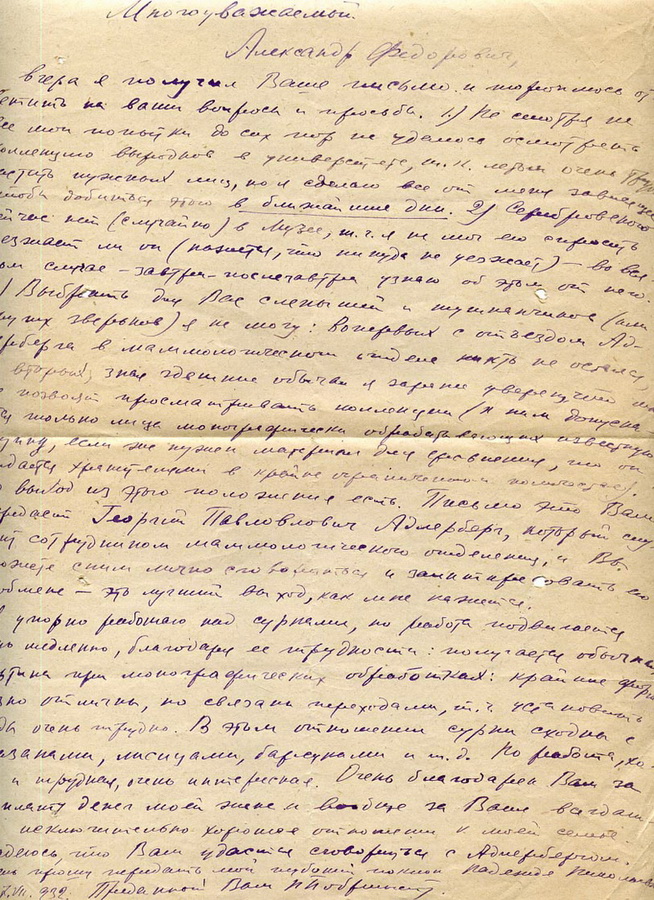

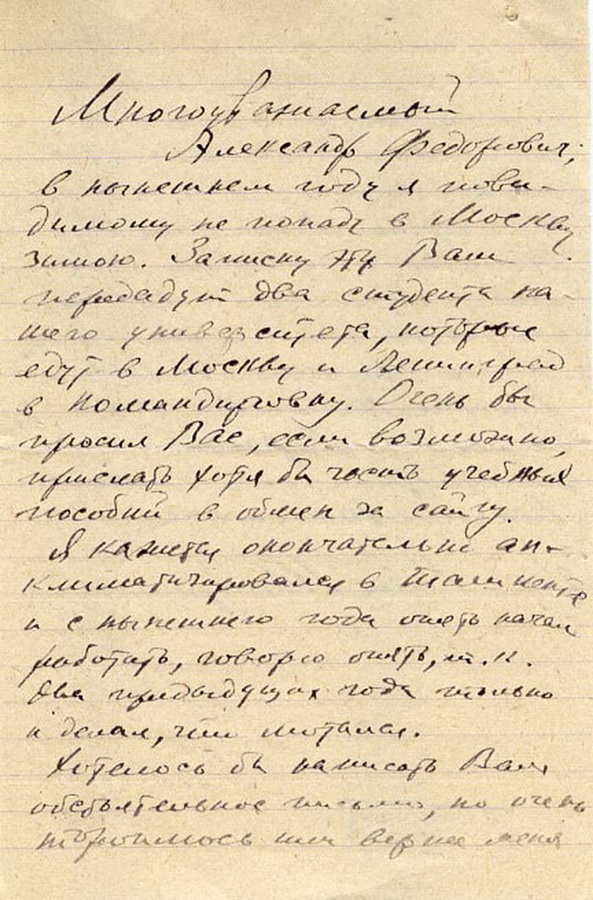

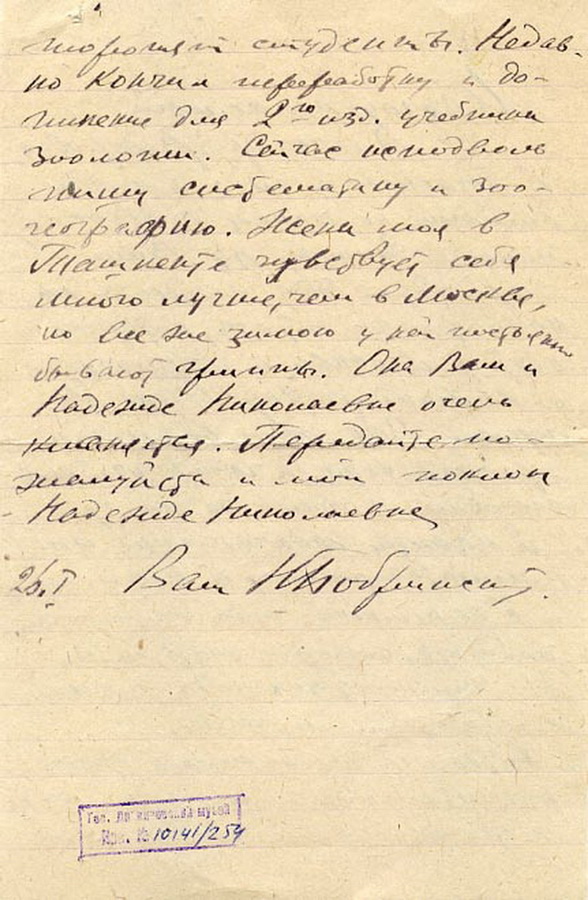

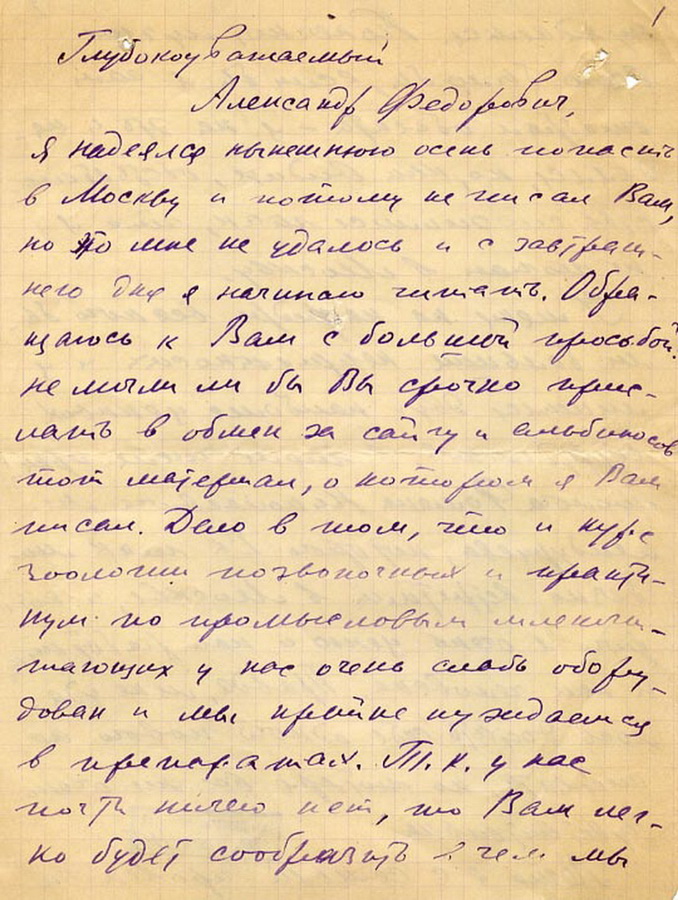

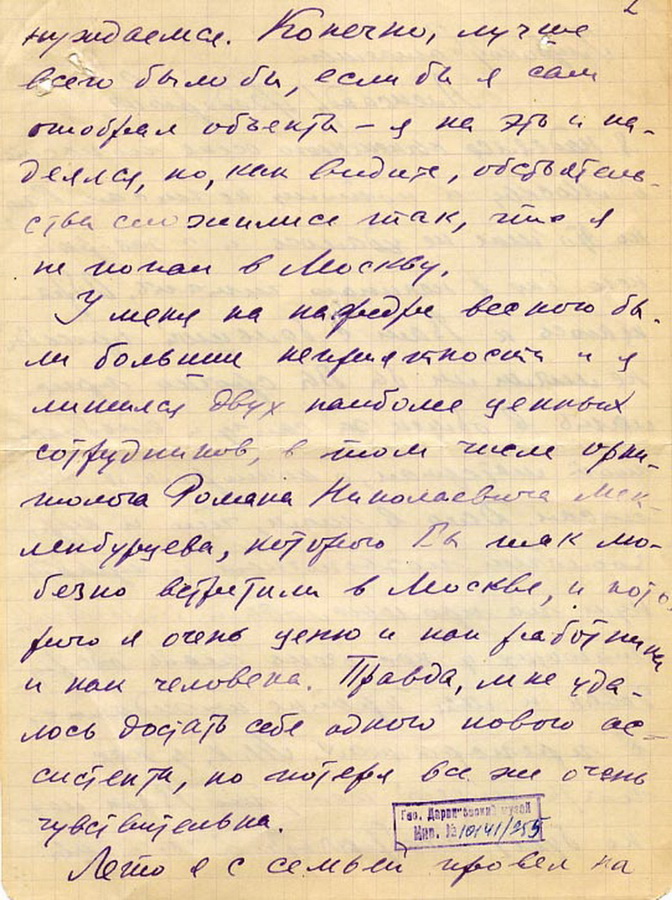

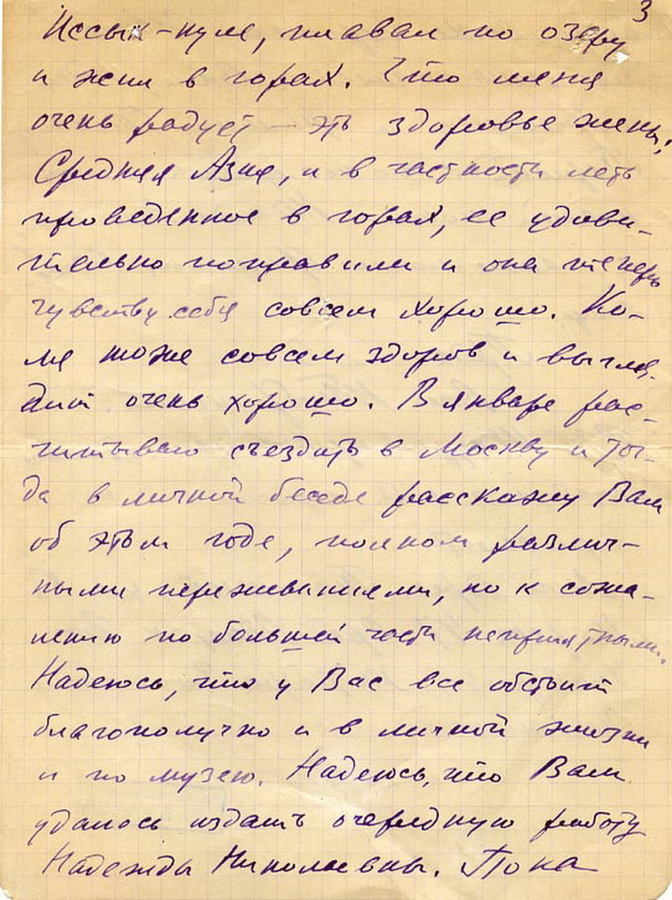

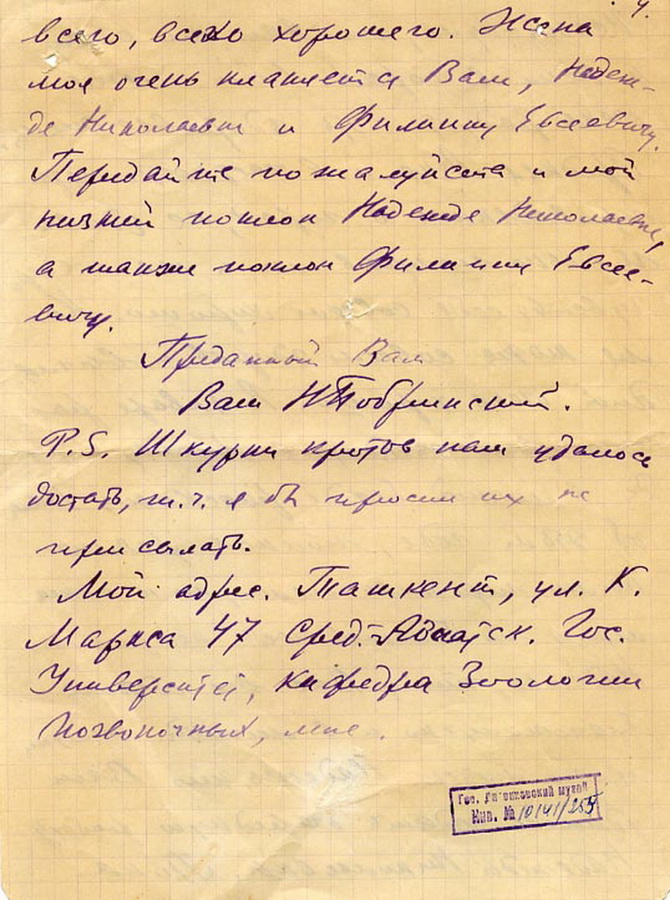

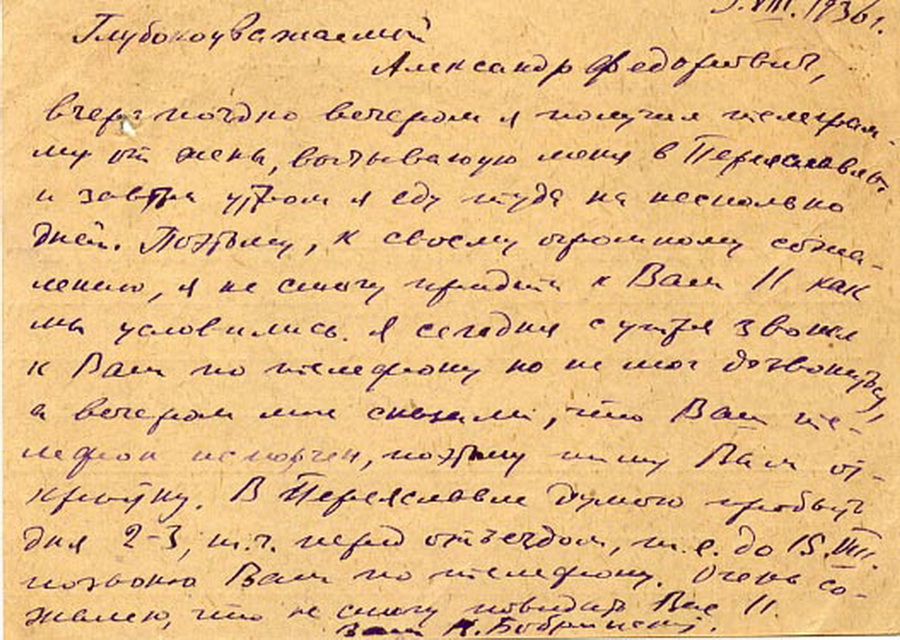

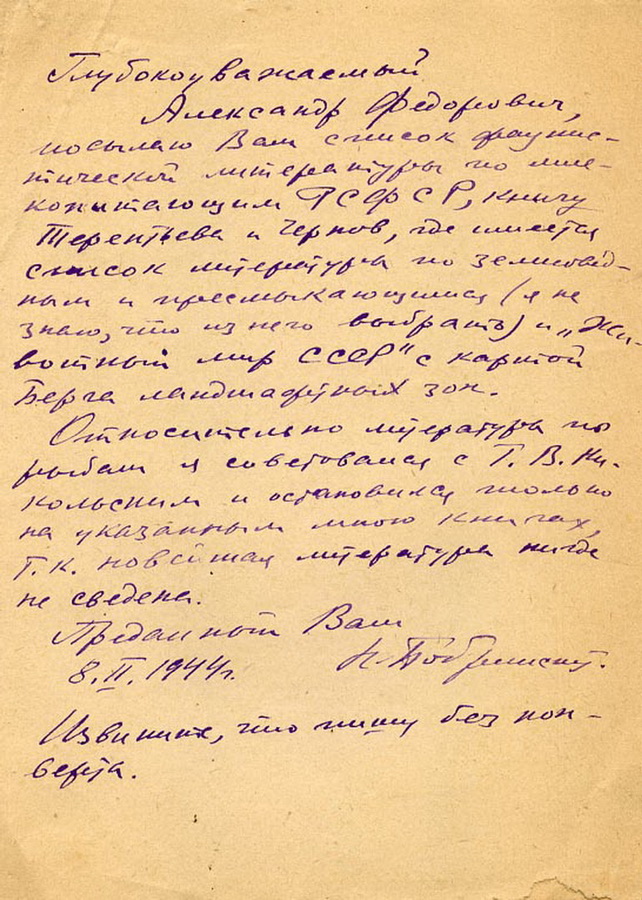

Со второй половины 1930-х гг. и А.Ф. Котс и Н.А. Бобринский, как и многие другие, постоянно ждали ареста. Особенно когда близких знакомых, друзей, сослуживцев уже забирали по ночам, и круг всё время сжимался. Н. А. Бобринский по совету друзей, в т. ч. и А.Ф. Котса, выбрал тактику постоянных переездов. С 1934 по 1937 год он заведовал кафедрой зоологии позвоночных Среднеазиатского университета, а затем вернулся в Москву, где немедленно был принят на работу экскурсоводом в Дарвиновский музей. Эту работу совмещал с должностью профессора заочного сектора Московского университета. В этот период А. Ф. Котс и Н. А. Бобринский постоянно переписывались. И читая эти письма, очень отчётливо понимаешь, что содержание их совершенно неважно. Важно само их наличие. Ведь если ты пишешь и имеешь возможность что-то отвечать, значит, ты на свободе! Тяжелые времена репрессий и всеобщего страха 1937—1939-х гг. оставили кровавый след в истории страны, а наших друзей только сплотили.

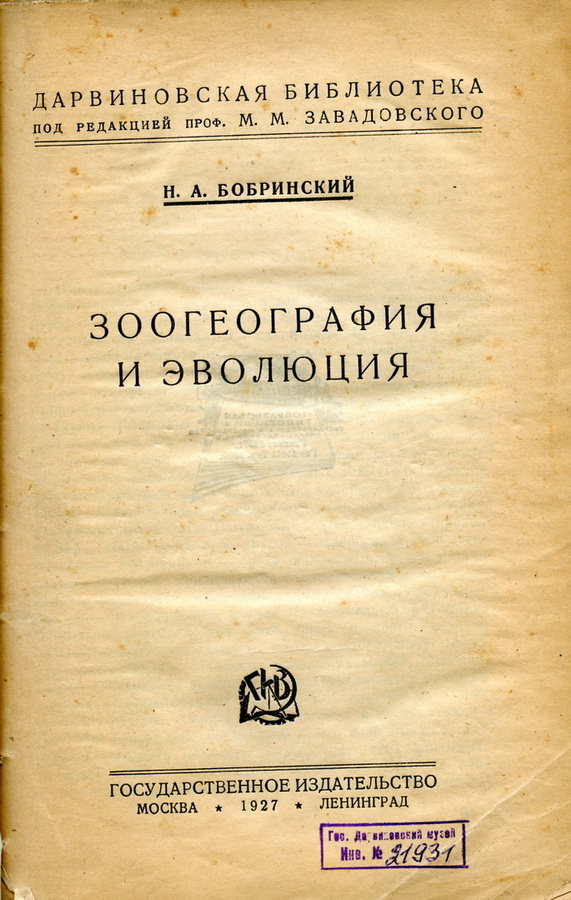

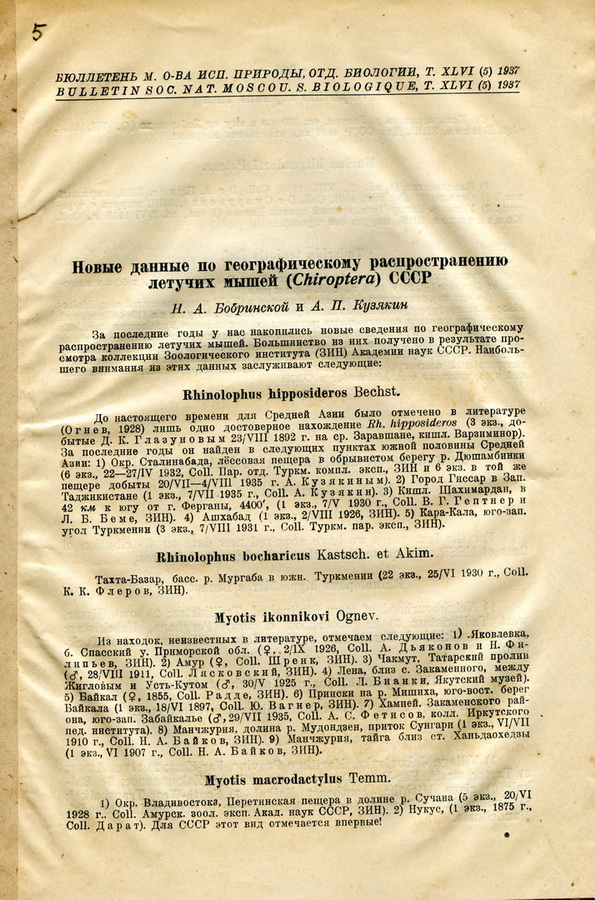

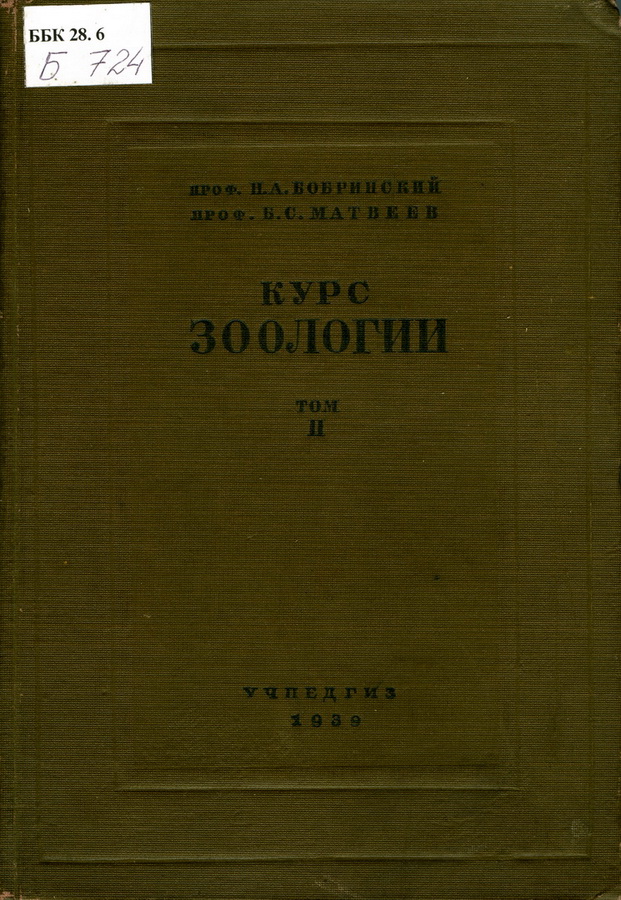

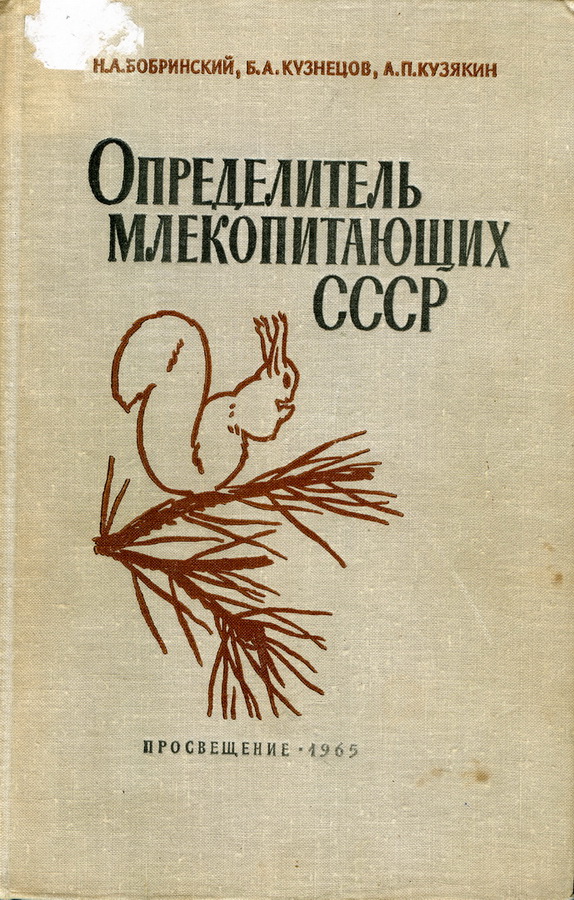

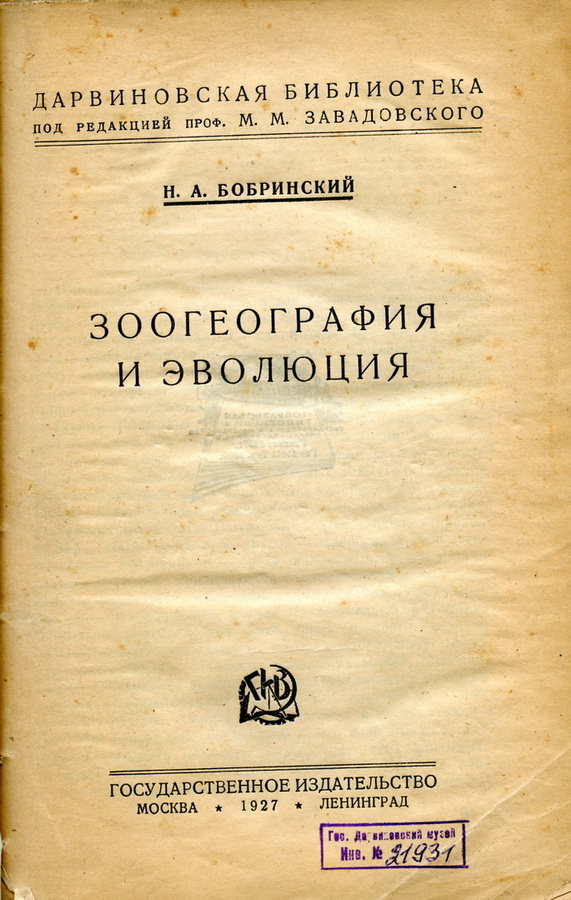

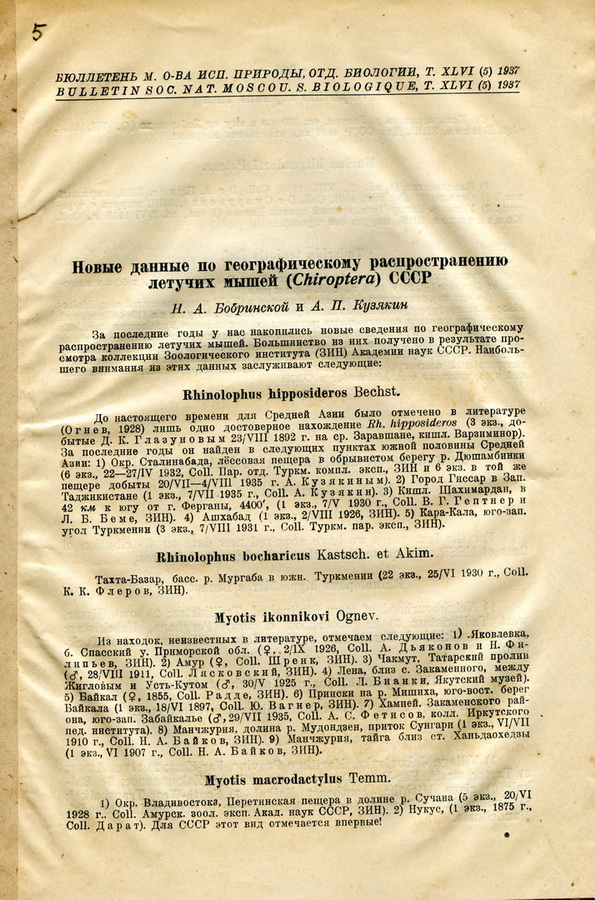

В этот период они уже известные учёные. Бобринский — уважаемый автор целого ряда научных работ. А.Ф. Котс – директор Государственного Дарвиновского музея.

27 декабря 1940 г. состоялось первое собрание вновь учрежденного (по требованию Народного комиссариата просвещения РСФСР) учёного совета Государственного Дарвиновского музея. Этот орган надзора за научной деятельностью разных учреждений внедрялся повсеместно. В него вошли: А. Ф. Котс, Н. Н. Виноградов, Н. Н. Ладыгина-Котс, К. К. Флёров, С. С. Туров, Г. П. Дементьев, Б. К. Гиндце, П. А. Мантейфель, Н. В. Кирилова, Е. В. Полосатова и, конечно же, Николай Алексеевич Бобринский. Все эти люди были хорошо и давно знакомы А. Ф. Котсу. Он доверял им и возлагал на них большие надежды в деле музейной работы. Н. А. Бобринский, к его великой радости, ещё и был принят на работу в Московский государственный университет. Принят, несмотря на долгое отсутствие в Москве, на дворянское происхождение, на постоянные так называемые «чистки» и повсеместные собрания, единогласно осуждающие «врагов народа».

Великая Отечественна война 1941—1945 гг.

А. Ф. Котс не подлежал призыву в армию по возрасту. Но как этнического немца его ждала депортация из Москвы и заключение в специальном лагере для советских немцев. Спасло его от этой тяжёлой участи преданность и мужество сотрудницы музея Натальи Фёдоровны Левыкиной, ответственной за домовую книгу общежития музея. На запрос органов НКВД о прописанных немцах, она не подала на него данных, хотя и очень рисковала при этом сама.

По воспоминаниям А. Ф. Котса, с началом Великой Отечественной войны Н. А. Бобринский дважды подавал заявление о направлении на фронт, но каждый раз получал отказ, так как подлежал обязательной эвакуации вместе со всем профессорско-преподавательским составом МГУ. Однако он умудрился остаться в Москве и вместе с другими дежурил на крыше университета, защищая его от зажигательных бомб (3).

В 1942 г. Николаю Алексеевичу была присвоена учёная степень доктора биологических наук без защиты диссертации по совокупности ранее опубликованных научных работ. А. Ф. Котс также стал доктором биологических наук без защиты диссертации по решению научного совета МГУ им. М. В. Ломоносова — единогласно.

С 1944 г. Н. А. Бобринский — профессор кафедры зоологии позвоночных МГУ, а затем профессор Московского областного педагогического института.

А. Ф. Котс — директор Государственного Дарвиновского музея. Эту должность он занимал до самой своей смерти.

Прощание

В 1950 г. Н. А. Бобринский ушёл на пенсию по болезни.

Н. А. Бобринский был дарителем Дарвиновского музея. В музейных фондах хранятся чучела и тушки животных из его сборов. Любой естественнонаучный музей нашей страны был бы рад и счастлив, иметь такую коллекцию, какую имеет Дарвиновский музей благодаря Бобринскому.

Тушки и чучела птиц из коллекции Н.А. Бобринского в фондах Дарвиновского музея

- ОФ 6629 Пт 41 Pyrrhula pyrrhula (L.,1758) Снегирь 14 3

- ОФ 6629 Пт 58 Pinicola enucleator (L.,1758) Щур 14 1

- ОФ 6629 Пт 283 Hirundo rupestris Scopoli,1769 Горная ласточка 11 5

- ОФ 6629 Пт 285 Hirundo rupestris Scopoli,1769 Горная ласточка 11 5

- ОФ 6629 Пт 305 Uragus sibiricus (Pallas,1773) Урагус 14 4

- ОФ 6629 Пт 316 Rhodopechys sanguinea (Gould,1838) Краснокрылый чечевичник 14 1

- ОФ 6629 Пт 317 Rhodopechys sanguinea (Gould,1838) Краснокрылый чечевичник 14 1

- ОФ 6629 Пт 319 Bucanetes mongolica (Swinhoe,1870) Монгольский пустынный снегирь 14 4

- ОФ 6629 Пт 327 Loxia pytyopsittacus Borkhausen,1793 Клест-сосновик 14 1

- ОФ 6629 Пт 379 Locustella fluviatilis (Wolf,1810) Речной сверчок 12 14

- ОФ 6629 Пт 380 Locustella fluviatilis (Wolf,1810) Речной сверчок 12 14

- ОФ 6629 Пт 472 Gallinago megala Swinhoe,1861 Лесной дупель 0 0

- ОФ 6629 Пт 507 Emberiza schoeniclus (L.,1758) Тростниковая овсянка 13 9

- ОФ 6629 Пт 620 Alauda arvensis L.,1758 Полевой жаворонок 11 3

- ОФ 6629 Пт 621 Alauda arvensis L.,1758 Полевой жаворонок 11 3

- ОФ 6629 Пт 677 Bombycilla japonica (Siebold,1824) Амурский свиристель 11 15

- ОФ 6629 Пт 695 Lanius excubitor L.,1758 Серый сорокопут 11 12

- ОФ 6629 Пт 699 Lanius excubitor L.,1758 Серый сорокопут 11 12

- ОФ 6629 Пт 743 Lanius cristatus L.,1758 Сибирский жулан 11 12

- ОФ 6629 Пт 777 Sturnus vulgaris L.,1758 Скворец 15 4

- ОФ 6629 Пт 786 Sturnus vulgaris L.,1758 Скворец 15 4

- ОФ 6629 Пт 791 Sturnus vulgaris L.,1758 Скворец 15 4

- ОФ 6629 Пт 812 Cinclus cinclus (L.,1758) Оляпка 11 15

- ОФ 6629 Пт 838 Parus bokharensis Lichtenstein,1823 Бухарская синица 13 1

- ОФ 6629 Пт 842 Parus caeruleus (L.,1758) Лазоревка 13 2

- ОФ 6629 Пт 881 Parus montanus (Conrad von Baldenstein,1827) Буроголовая гаичка 13 2

- ОФ 6629 Пт 897 Carduelis carduelis (L.,1758) Щегол 14 6

- ОФ 6629 Пт 906 Carduelis carduelis (L.,1758) Щегол 14 6

- ОФ 6629 Пт 976 Chloris chloris (L.,1758) Зеленушка 14 5

- ОФ 6629 Пт 980 Spinus spinus (L.,1758) Чиж 14 5

- ОФ 6629 Пт 994 Emberiza citrinella L.,1758 Обыкновенная овсянка 13 6

- ОФ 6629 Пт 1063 Emberiza leucocephalos S.G.Gmelin,1771 Белошапочная овсянка 13 8

- ОФ 6629 Пт 1082 Acanthis cannabina (L.,1758) Коноплянка 14 6

- ОФ 6629 Пт 1099 Acanthis flammea (L.,1758) Чечетка 14 7

- ОФ 6629 Пт 1114 Acanthis flavirostris (L.,1758) Горная чечетка 14 7

- ОФ 6629 Пт 1141 Hippolais pallida (Ehrenberg,1833) Бледная пересмешка 12 13

- ОФ 6629 Пт 1199 Sylvia mystacea Menetries,1832 Белоусая славка 12 12

- ОФ 6629 Пт 1252 Saxicola torquata (L.,1766) Черноголовый чекан 12 9

- ОФ 6629 Пт 1322 Anthus richardi Vieillot,1818 Степной конек 11 9

- ОФ 6629 Пт 1328 Anthus pratensis (L.,1758) Луговой конек 11 9

- ОФ 6629 Пт 1343 Remiz pendulinus (L.,1758) Ремез 13 3

- ОФ 6629 Пт 1349 Aegithalos caudatus (L.,1758) Длиннохвостая синица 12 19

- ОФ 6629 Пт 1364 Parus cristatus (L.,1758) Хохлатая синица 13 3

- ОФ 6629 Пт 1423 Motacilla alba L.,1758 Белая трясогузка 11 6

- ОФ 6629 Пт 1458 Zoothera dauma (Latham,1790) Пестрый дрозд 12 4

- ОФ 6629 Пт 1468 Turdus philomelos C.L.Brehm,1831 Певчий дрозд 12 3

- ОФ 6629 Пт 1523 Turdus chrysolaus Temminck,1831 Золотистый дрозд 12 1

- ОФ 6629 Пт 1539 Sitta neumayer Michahelles,1830 Малый скальный поползень 13 3

- ОФ 6629 Пт 1557 Sitta neumayer Michahelles,1830 Малый скальный поползень 13 3

- ОФ 6629 Пт 1585 Oenanthe pleschanka (Lepechin,1770) Каменка-плешанка 12 8

- ОФ 6629 Пт 1601 Turdus pilaris L.,1758 Рябинник 12 1

- ОФ 6629 Пт 1603 Turdus iliacus L.,1766 Белобровик 11 18

- ОФ 6629 Пт 1731 Dendrocopos syriacus (Ehrenberg,1833) Сирийский дятел 10 12

- ОФ 6629 Пт 1797 Galerida cristata (L.,1758) Хохлатый жаворонок 11 3

- ОФ 6629 Пт 2189 Leiothrix lutea (Scopoli,1786) Китайский соловей 12 10

- ОФ 6629 Пт 2190 Leiothrix lutea (Scopoli,1786) Китайский соловей 12 10

- ОФ 6629 Пт 2287 Gallinago megala Swinhoe,1861 Лесной дупель 9 2

- ОФ 6629 Пт 2402 Corvus corax L.,1758 Ворон 15 14

- ОФ 6629 Пт 2410 Corvus corax L.,1758 Ворон 15 15

- ОФ 6629 Пт 2828 Cygnus cygnus (L.,1758) Кликун 8 4

- ОФ 6629 Пт 2913 Lyrurus tetrix (L.,1758) Тетерев 5 4

- ОФ 6629 Пт 3486 Accipiter badius (Gmelin,1788) Тювик 2 10

- ОФ 7678 Пт 3238 Fringilla coelebs L.,1758 Зяблик 14 8

- ОФ 7678 Пт 3247 Apus apus (L.,1758) Черный стриж 10 7

- ОФ 7678 Пт 3263 Bombycilla garrulus (L.,1758) Обыкновенный свиристель 11 14

- ОФ 12468 Пт 4173 Pterocles alchata (L.,1766) Белобрюхий рябок 9 12

- ОФ 564 Egretta garzetta L.,1766 Малая белая цапля

- ОФ 565 Ardeola ralloides (Scopoli,1769) Желтая цапля

- ОФ 566 Ardea purpurea L.,1766 Рыжая цапля

- ОФ 567 Ardea cinerea L.,1758 Серая цапля

- ОФ 839 Tadorna ferruginea (Pallas,1764) Огарь

- ОФ 900 Tetraogallus caspius (Gmelin,1784) Каспийский улар

- ОФ 923 Neophron percnopterus (L.,1758) Стервятник

- ОФ 1943 Tadorna tadorna (L.,1758) Пеганка

- ОФ 2001 Egretta alba L.,1758 Большая белая цапля

- ОФ 2006 Circus pygargus (L.,1758) Луговой лунь

- ОФ 2050 Anas angustirostris Menetries,1832 Мраморный чирок

- ОФ 2067 Burhinus oedicnemus (L.,1758) Авдотка

- ОФ 2606 Sturnus vulgaris L.,1758 Обыкновенный скворец

- ОФ 2612 Sturnus vulgaris L.,1758 Обыкновенный скворец

- ОФ 3553 Corvus monedula L.,1758 Галка

- ОФ 3900 Corvus dauuricus Pallas,1776 Даурская галка

- ОФ 4360 Charadrius leschenaultii Lesson,1826 Толстоклювый зуек

- ОФ 4761 Accipiter gentilis (L.,1758) Тетеревятник

- ОФ 5023 Corvus monedula L.,1758 Галка

- ОФ 6020 Haliaeetus albicilla (L.,1758) Орлан-белохвост

- ОФ 6043 Phalacrocorax carbo (L.,1758) Большой баклан

- ОФ 6510 Lanius collurio L.,1758 Жулан

- ОФ 6515 Streptopelia senegalensis L.,1766 Малая горлица

- ОФ 6595 Egretta garzetta L.,1766 Малая белая цапля

- ОФ 6596 Gelochelidon nilotica Gmelin,1789 Чайконосая крачка

Всего: 93 предмета

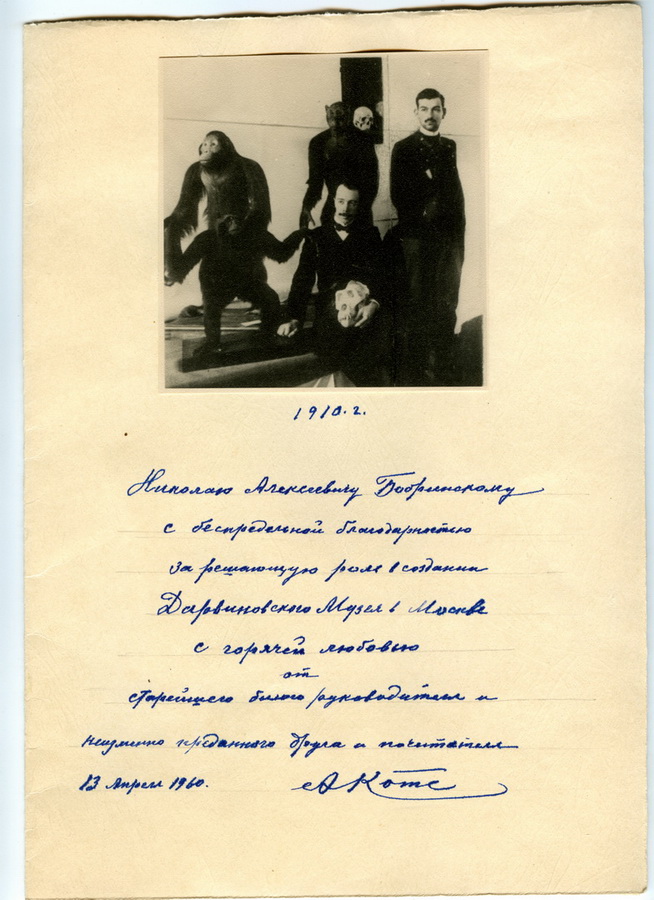

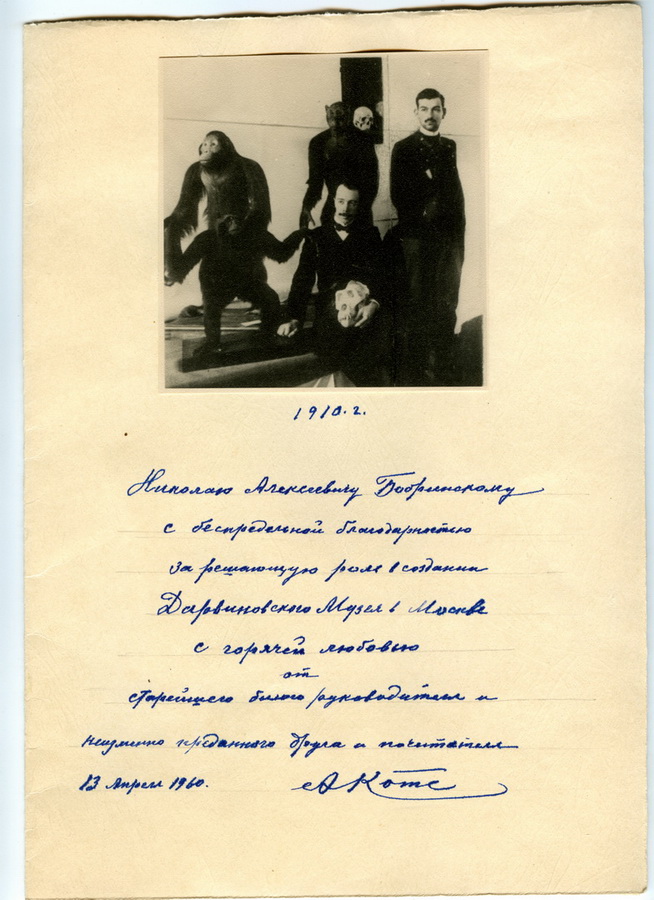

13 апреля 1960 г. Александр Фёдорович Котс поздравил Н. А. Бобринского с 70-летием.

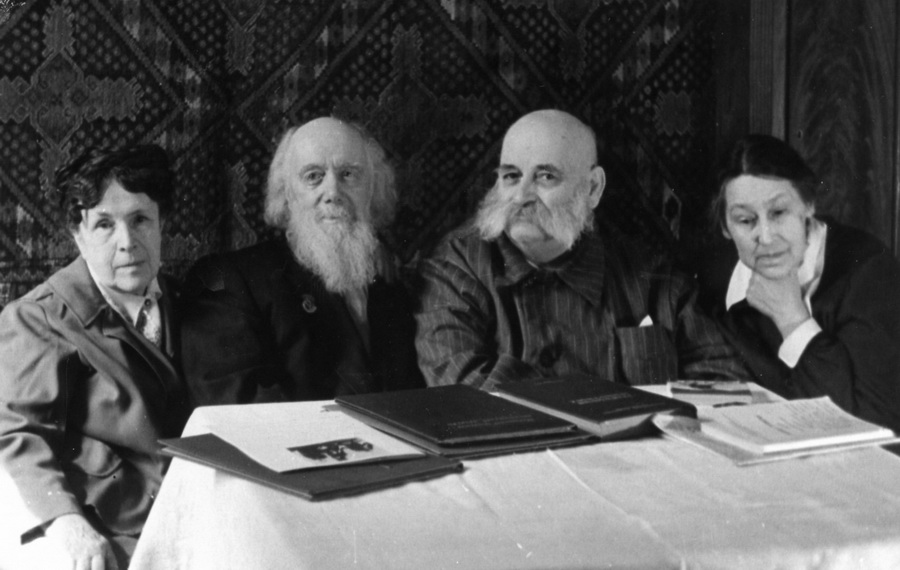

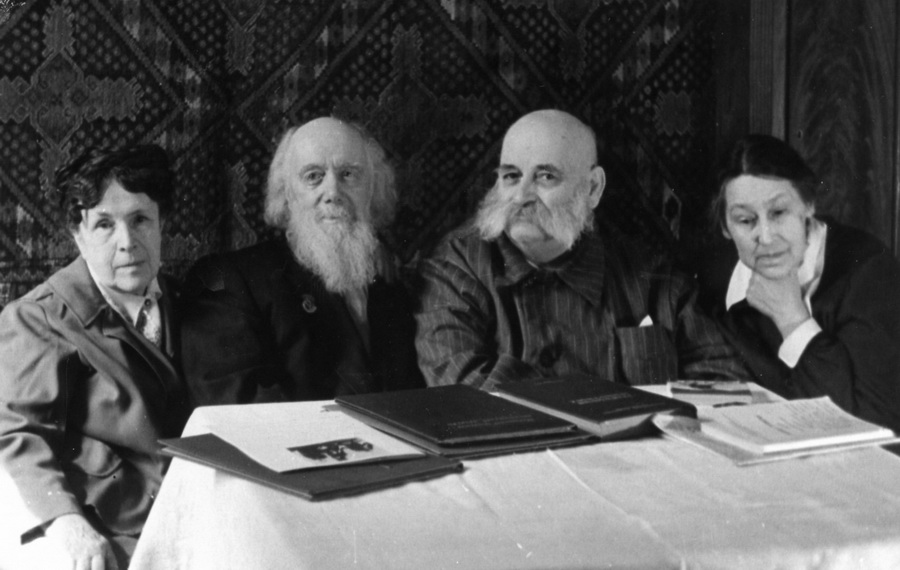

А 20 апреля 1960 г. А. Ф. Котс уже сам отмечал 80-летие со дня рождения. Среди почётных гостей были и Николай Алексеевич Бобринский с супругой Марией Алексеевной. Когда торжества закончились и отгремели юбилейные поздравления, старые друзья уединились, чтобы побыть наедине и вспомнить былое.

7 сентября 1964 г. скончался А. Ф. Котс. Н. А. Бобринский пережил его всего на 3 месяца и 21 день. Так завершилась эта трогательная, продолжавшаяся более полувека дружба.

В 2005 г. в Государственном Дарвиновском музее прошла выставка, посвященная 115-летию со дня рождения Николая Алексеевича Бобринского под названием «Путешествие графа Бобринского». Имелось в виду, конечно же, путешествие длиною в жизнь. На ней были представлены предметы, фотографии, документы и книги Н. А. Бобринского из фондов музея. Среди экспонатов: крачка чайконосая, их совместный с Котсом трофей с о. Гельголанд 1905 года. В 1954 г., после смерти Сталина, Николай Алексеевич, постоянно хранивший её как талисман своей прежней счастливой жизни, и перевозивший её с места на место, решил подарить эту птицу Дарвиновскому музею. В книге поступлений музея записано об этом. Что в этот момент чувствовали, и о чём говорили наши старые друзья в книге поступлений не записано…

Примечания

- Архив Государственного Дарвиновского музея, фонд А. Ф. Котса (ф. 1), опись 1, ед. хр. 473(В), л. 1.

- Архив Государственного Дарвиновского музея, фонд А. Ф. Котса (ф. 1), опись 1, ед. хр. 473(А), 473(В).

- Архив Государственного Дарвиновского музея, фонд А. Ф. Котса (ф. 1), опись 1, ед. хр. 473(В), л. 11.

Список использованных источников и литературы

- Архив Государственного Дарвиновского музея, фонд А. Ф. Котса (ф. 1), опись 1.

- Архив Государственного Дарвиновского музея, фонд Н. Н. Ладыгиной-Котс (ф. 11), опись 1.

- Г. П. Дементьев. Николай Алексеевич Бобринский (1890—1964). Бюллетень МОИП. Отдел биологический. № 5, 1968. С. 155—159.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи